綿の着物

綿は、絹や麻と並ぶ代表的な天然素材であり、普段着や浴衣、木綿の着物など、日常的に愛用されてきました。

絹に比べると扱いやすく、吸湿性や通気性に優れているため、夏場や普段使いに適しています。

しかし一方で、シワになりやすく、色落ちや縮みの心配があるため、正しいお手入れ方法を知っておくことが大切です。

本稿では「着用後のケア」「洗濯」「干し方・アイロン」「保管方法」の4つの観点から詳しくご紹介します。

着用後のお手入れ

綿の着物は汗を吸いやすいため、着用後のケアを怠ると汗じみで生地が黄ばんだり、カビの原因になったりします。

着物を脱いだら、まず次のステップを行いましょう。

風を通す

木綿の着物は、絹と同様に湿気を含みやすい素材です。着用後はすぐにハンガーにかけ、風通しの良い日陰に1〜2時間程度吊るして湿気を飛ばします。直射日光に当てると色あせの原因になるため注意が必要です。

汗や汚れの確認

特に夏場に着た浴衣や木綿の着物は、襟元や背中に汗が残っていることがあります。綿は汗を吸っても目立ちにくいため、気づかずに放置すると臭いやカビにつながります。着用のたびに「洗濯するかどうか」を確認する習慣をつけましょう。

洗濯方法

絹の着物と異なり、綿の着物は家庭で洗濯できるものが多い点が大きな利点です。

ただし、生地の織り方や染め方によっては洗濯機不可の場合もあるため、購入時の説明や仕立て時の指示に従うことが大切です。

手洗いを基本に

もっとも安心なのは手洗いです。大きめの桶や洗面台に水を張り、中性洗剤を溶かして軽く押し洗いします。揉んだりこすったりすると生地が傷みやすいため、押し洗い・振り洗いを意識しましょう。

洗濯機を使う場合

現代では洗濯機対応の木綿着物も増えています。洗濯機を使う場合は、必ずネットに入れましょう。

洗濯は「弱水流」や「ドライコース」を選びます。他の衣類と一緒に洗わず、単独で洗うことをおすすめします。色移り防止のため、新しいうちは特に注意が必要です。

お湯を避ける

綿は高温に弱く、縮みの原因となります。必ず水または30度以下のぬるま湯で洗うことを心掛けてください。

漂白剤・柔軟剤の使用

漂白剤は色柄ものに不向きで、生地を傷める恐れがあります。柔軟剤も繊維の風合いを変える場合があるため、できるだけ使用を控えたほうが安心です。

干し方とアイロン

洗濯後の扱い方次第で、綿の着物の寿命や美しさは大きく変わります。

形を整えて陰干し

洗い終えたら、軽く水気を切り、着物用のハンガーにかけて形を整えて干します。

直射日光は色あせを招くため、風通しの良い日陰で干すのが基本です。

半乾きでアイロン

綿は乾くとシワが定着してしまうため、半乾きのうちにアイロンをかけると仕上がりが美しくなります。

あて布をして中温(150℃程度)で一方向にかけると、生地を傷めず整えることができます。

縫い目や折り山を意識してアイロンをかけましょう。そのあとの着付けも、しやすくなります。

完全乾燥

アイロン後は、必ず再度ハンガーにかけて完全に乾かしましょう。

湿気が残っているとカビや臭いの原因になるため要注意です。

保管方法

綿の着物は絹より丈夫とはいえ、湿気や虫害には弱いため、保管環境には気を配りましょう。

たとう紙に包む

綿の着物も絹と同じように、たとう紙に包んで収納します。通気性のある和紙は湿気対策に有効ですが、数年経つと変色するため、定期的に取り替えることをおすすめします。

収納場所

桐のタンスが最も適しています。もし桐の収納がなければ、除湿剤を活用しながら押入れやクローゼットに収納します。プラスチックケースは湿気がこもりやすいので、通気性を確保する工夫が必要です。

虫干し

綿は虫に食われにくい素材ではありますが、カビのリスクは避けられません。年に1〜2回、晴天が続いた日に半日程度陰干しをすると、湿気を飛ばし清潔に保てます。

日常の注意点

着物を長持ちさせるためには、日常でのちょっとした工夫も大切です。

・飲食時:食べこぼし防止にナプキンを膝にかける。

・汗対策:浴衣などは肌襦袢や汗取りインナーを着用し、直接汗が染み込むのを防ぐ。

・雨の日:雨コートを着用し、濡れたらすぐに水気を拭き取り陰干しする。

・小物類:帯や半衿も定期的に洗濯・交換すると、着物本体への負担を減らせる。

綿の着物の魅力とお手入れの意義

綿の着物は、自宅で手入れできる気軽さがあり、日常生活に取り入れやすいのが大きな魅力です。

多少のシワや色あせも「味」として楽しめるのも、絹にはない特徴といえるでしょう。

その一方で、正しい方法で洗濯・保管を行うことで、より美しく長く楽しむことができます。

着物というと「手入れが難しい」という印象を持たれがちですが、綿素材であれば初心者でも扱いやすく、普段着として気軽に着ることが可能です。

お手入れの時間そのものが、着物を生活に根付かせ、和の暮らしをより豊かなものにしてくれます。

まとめ

綿の着物は、絹に比べて丈夫で洗いやすい一方、シワや縮み、色落ちといった特有の弱点があります。

・着用後は必ず風を通し、汗や汚れを確認する。

・基本は手洗い、洗濯機を使う場合はネット使用と弱水流が必須。

・陰干しと半乾きでのアイロンで美しい仕上がりに。

・たとう紙や桐タンスを用い、湿気対策を心掛ける。

これらを意識するだけで、綿の着物は何十年も愛用でき、普段着としても長く楽しめます。扱いやすさと気軽さこそが、綿の着物の最大の魅力です。

その他

扱いやすく、素朴な風合いが特徴の綿の着物。

ですが、その素朴さゆえ、普段着感が抜けず、オシャレなお出かけ着、といったランキングに上がりきらない着物、といった印象も、実は綿の着物にはあります。

「お手入れがカンタン」な特徴を失わず、もっとハイクラスに「魅せる」ことができる着物を、ここでご紹介します。

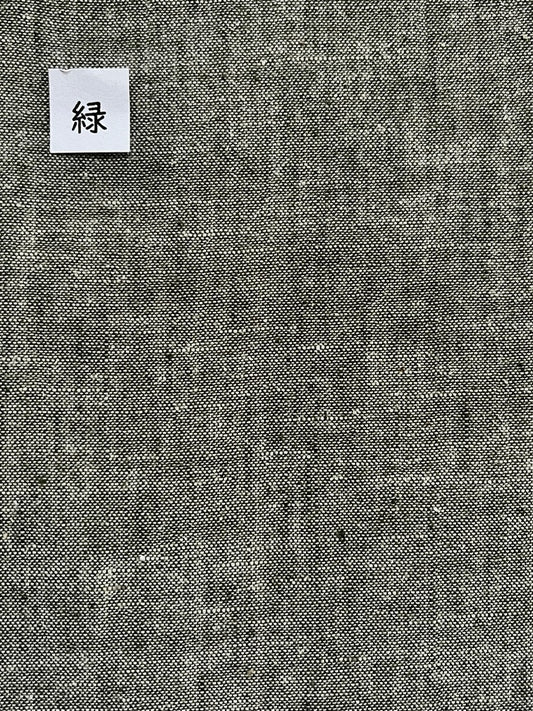

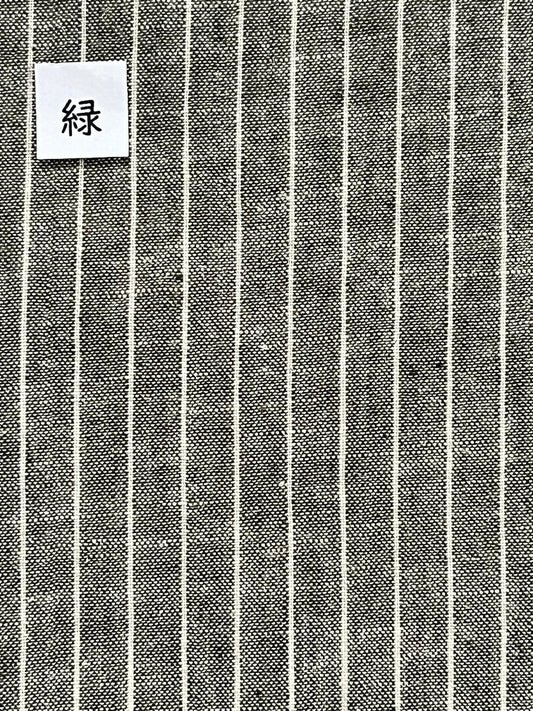

「シルクデニム着物」です。

タテ糸やは綿、ヨコ糸は絹でできていますが、お手入れは綿の着物とほぼ同じ扱いで大丈夫。

※強い摩擦(脱水)等で、生地の表面に凸凹ができ光沢が失われますので、お手入れは、手洗いと短時間の脱水をお勧めします。

皆さんの、ラクに楽しく過ごせる着物ライフのお手伝いができることを願っています。